儿童是家庭的中心,是国家的希望,是杭州的未来。随着“儿童友好城市建设”写入国家“十四五”发展规划,《中国儿童发展纲要(2021-2030)》《关于推进儿童友好城市建设的指导意见(发改社会〔2021〕1380号)》相继颁布,杭州构建“儿童友好”城市已迫在眉睫。为落实国家要求,体现杭州温度,进一步提升人才吸引力和驻留力,高质量建设共同富裕示范区城市范例,市局开展了《儿童友好型城市规划研究》(以下简称《研究》),于近日通过专家评审。

杭州儿童友好城市基础

《研究》分析杭州作为蝉联十四年的“中国最具幸福感城市”,儿童友好建设已先行起步:《杭州市儿童发展“十三五”规划》首次明确了儿童健康、教育、福利、法律保护和社会环境等五大优先发展领域;杭州已编和在编的各类国土空间规划、标准规定和相关研究,基本涵盖了与儿童息息相关的公共服务、游憩、交通等各类设施和空间的供给,充分考虑了儿童的空间需求。夯实的政策和规划基础取得了厚实的建设成效:截至目前,全市60%的乡镇(街道)已建设了至少1个示范型儿童之家,在建成的3000个儿童之家中,示范点有60家;地铁2号线、4号线、5号线站点已配置母婴室,三期地铁线路站点将母婴室作为标配,地铁一号线的“孕婴儿童专用体验车厢”为全国首创。

然而,规划实施中也依然存在设施建设参差不齐,主城强于郊县,基层弱于市级,儿童友好度不足,体验欠佳;设施布局和儿童分布的匹配度有待进一步提升;规划编制缺乏顶层设计,儿童友好内容相对碎片等问题。

《研究》立足规划和自然资源职能,摸清杭州儿童友好空间设施供需现状及发展趋势,借鉴国内外经验,结合杭州实际,提出儿童友好空间规划策略并制定落地行动框架。

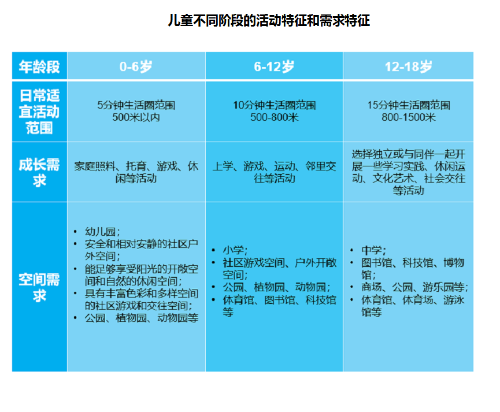

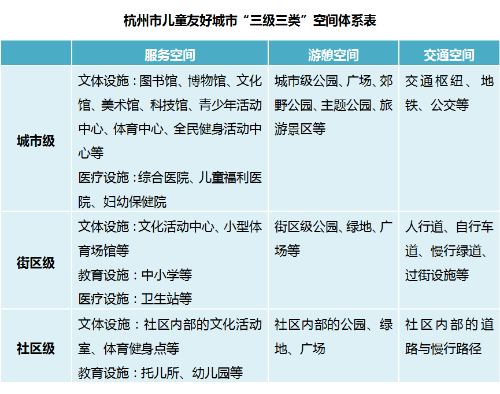

构体系 促落地

《研究》基于儿童需求的行为特征、设施需求和活动范围,构建起包含“城市-街道-社区”三个层级,“游憩、服务、交通”三大空间的儿童友好九宫格空间体系,涵盖托育、教育、医疗卫生、文化体育、人身安全、交通出行、城市空间等全方位的儿童需求,分级分类促进各项公共空间设施的落地实施。

补短板 强特色

补短板:针对现有问题和不足,强弱项、补短板。

一是为儿童提供公平、健康、关爱成长的服务空间。重点补齐儿童总量高占比高的“双高”区域和未来潜力增长区域的公共服务设施缺口,加强各类设施空间的适儿化改造,促进设施使用代际融合。

二是为儿童构建绿色、趣味、活力自然的游憩空间。重点完善城市绿色开放空间体系,补充绿色开放空间中的儿童友好场所和设施,保证儿童友好游憩空间的规模数量、层级品类和服务半径。

三是为儿童打造安全、连续、便捷舒适的交通空间。加强交通枢纽和公共交通的适儿化改造,开展学校周边学径建设,改善儿童出行体验和出行安全。

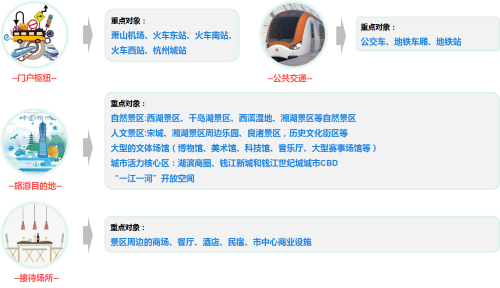

强特色:利用杭州特色和优势,突出城市资源禀赋,围绕“历史文化、亲子旅游、数智赋能”三大方面,打造儿童友好名片。

一是文化彰显——将“独特韵味、别样精彩”的杭韵文化融入到儿童友好空间体系当中。

二是亲子旅游——致力打造中国最佳儿童友好旅游城市,形成儿童友好旅游闭环。

三是数智赋能——促进数字智慧在儿童友好空间中深度应用。

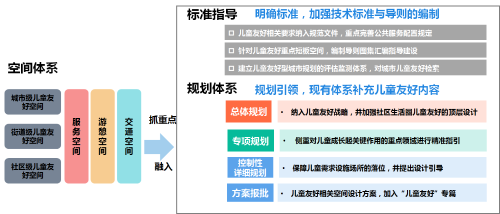

融规划 有保障

《研究》建议将儿童友好城市建设理念融入全生命周期的国土空间规划体系,提出相关规范标准与指引的提升措施,顶层建立“杭州范式”:在国土空间总体规划中融入儿童友好城市理念和建设目标落实儿童友好建设关键指标;优化相关专项规划编制与实施,对儿童成长相关的重点领域提出精准指引建议;详细规划明确儿童友好相关用地规模及落点布局,结合修订落实儿童友好相关空间,如幼托、中小学、医院、文体场馆、公园广场的用地规模和儿童之家、婴幼儿成长驿站、婴幼儿照护设施等的建筑规模及多功能运动、儿童户外游戏等的场地规模,根据实际方案明确独立占地或复合设置等控制形式;在与儿童友好直接相关的供地条件中明确儿童友好相关空间和设施的建设要求。

试点先行 带动推广

《研究》围绕儿童友好城市建设,选择具有代表性的社区、婴幼儿照护设施、青少年活动中心、儿童之家、学校、医院、学径、城市公园、滨江绿地等作为先行试点开展样板示范项目建设,制定儿童友好认证标准体系,形成儿童友好项目案例集,由点及面系统推广。

(编制中心)