余杭塘河(叶家迪 摄)

“支河绕郭路非遐,五里沿回细桨划。叠嶂渐青云自白,小桃未绽菜先花”(杭世骏《泛舟五里塘》)。宋元时期,杭州城外周边运河体系不断完善,余杭塘河、宦塘河(《三墩镇志》记载宦塘河又名五里塘河,一名下塘河),成为西部大运河水运的重要组成部分。

西湖区在《杭州大运河国家文化公园规划》中涉及余杭塘河、宦塘河等运河河道,以及西溪湿地等重要的湿地水源。文化公园的建设将围绕余杭塘河沿线及三墩五里塘历史地段特色展示点展开。

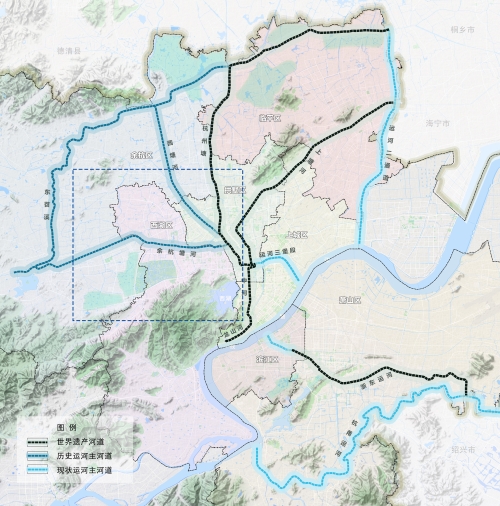

西湖区在杭州大运河国家文化公园中的位置

一、文化资源的保护与展示

流经西湖区的余杭塘河,是杭州运河历史主河道之一,区内河道长约11公里。

西湖区涉及的杭州大运河国家文化公园河道

余杭塘河古称“运粮河”,在南宋时期,因上塘河一度不通,便开凿了余杭塘河自东苕溪引水至西湖,并承担部分漕运功能,持续了约180年,是杭城历史上米市、仓储和码头运输业等经济业态发展、繁荣的实体见证。

以西溪湿地为代表的西部运河湿地曾是历史上重要的运河水源供给,在国家文化公园建设中,应保持现有的生态湿地水网格局,展示杭州运河的平原水乡面貌。

西湖区境内还包含三墩五里塘历史地段、圣龙桥、义和桥、蒋村伍郎桥、蒋村忠驾桥、杨家桥、陈宅等多处与运河文化有关的历史文化资源。

二、重点建设引导——三墩五里塘历史地段特色展示点

五里塘是三墩镇的母亲河,因镇区到祥符桥约五里而得名。五里塘两岸商贾云集,尤以粮食、油车、酒酿、粉坊、丝绸、皮毛、典当等业为主。五里塘河与女儿桥港河、三墩港河、大鱼斗港河相互连接、水网纵横、河湖交错,成片的民居临水而建,形成“小桥流水人家,碧湾黛瓦蚕茶”的景象,同时街巷格局保留完整,具有典型的江南水乡风貌特色。三墩五里塘内尚存60多幢50年以上的老建筑、古树名木以及大港桥、环龙桥、穆桥等市级文物保护单位,历史文化遗存丰富,具有很高的文化研究价值。五里塘内桥梁和河埠头密集,是运河城镇、运河人家生活的典型河段,其水墩相依、圩田孤丘的独特地貌景观也是运河沿线的独特样本。在大运河国家文化公园建设中,三墩五里塘将展现运河沿线集“农耕-农产品加工-水运-商贸-仓储”于一体的传承典范。

五里塘(引自“美丽西湖”公众号)

三墩五里塘总体格局分析图(吴东 绘)

文中规划图纸未标注出处的,均来源于《杭州大运河国家文化公园规划》,该规划编制单位为杭州市规划设计研究院。

(风貌处)